Wasserstoff - Energieträger der Zukunft

Wasserstoff kann als ein elementarer Bestandteil der Sektorenkopplung den Stromsektor mit dem Wärme- und Mobilitätssektor verbinden. Denn bei steigender Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien kommen die Stromnetze an ihre Kapazitätsgrenzen.

Die Erzeugung von Wasserstoff aus überschüssigem Strom durch den Prozess der Elektrolyse ist eine Möglichkeit, die Energie zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt und örtlich flexibel bereitstellen zu können.

Die Akteure im Cluster Energietechnik Berlin-Brandenburg sind sehr engagiert, die Erforschung und Anwendung der Wasserstofftechnologie in der Hauptstadtregion zu befördern.

Lesen Sie mehr auf dieser Seite zu:

Vernetzung der Wasserstoffwirtschaft in Berlin-Brandenburg

Brandenburg belegt bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bundesweit einen Spitzenplatz und bietet ideale Bedingungen für die Erzeugung grünen Wasserstoffs. Gleichzeitig gibt es große potenzielle Abnehmer aus der Industrie, die den grünen Wasserstoff für die Dekarbonisierung ihrer Produktionsprozesse benötigen. Und auch der Verkehrs- und Logistiksektor in der Hauptstadtregion bietet ein ideales Testfeld, um den Einsatz von brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen und synthetischen Kraftstoffen zu erproben.

Auf Grundlage der „Roadmap für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Brandenburg und der Hauptstadtregion“ hat das Land Brandenburg die Wasserstoffstrategie erarbeitet. In dieser Wasserstoffstrategie sind über 63 Handlungsoptionen für die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft zusammengefasst. Mit diesem Fahrplan liegen nunmehr konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmen für eine zeitnahe Umsetzung vor, die den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in der Region befördern werden.

Wir wollen alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff, von der Produktion bis hin zu Dienstleistungen und der letztlichen Wasserstoffanwendung zusammenbringen. Kommen Sie zur weiteren Vernetzung mit der Wasserstoffwirtschaft Berlin-Brandenburg gerne auf das Clustermanagement zu.

Ein Marktplatz für die Wasserstoffwirtschaft Berlin-Brandenburg

Im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE) und der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe (SenWiEnBe) entwickelte Localiser die erste interaktive Wasserstoff-Plattform. Dieser digitale Wasserstoffmarkplatz stellt Wasserstoffbedarfe und -angebote auf interaktiven Karten dar, auch mit einem Blick in die Zukunft. Sie können eigene Planungen, Angebote und Gesuche entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Wasserstoff einstellen. Damit können sich Unternehmen schnell und effizient in die Wasserstoffwirtschaft einbringen und einen Beitrag zum Aufbau der Wertschöpfungskette liefern.

Akteure und Initiativen

In Brandenburg und Berlin gibt es bereits jetzt eine Vielzahl von Akteuren, die ihre wissenschaftliche Expertise einbringen oder die Verwendung von Wasserstoff in unterschiedlichen Bereichen erproben.

Was wird erprobt?

In den letzten Jahren wurden einige spannende Projekte in der Hauptstadtregion auf den Weg gebracht, die eine Integration von Wasserstoff als Energieträger in das Energiesystem erproben.

Wasserstoffprojekte zur Nutzung, Speicherung und Verteilung

Referenzkraftwerk Lausitz (RefLau): Im Industriepark Schwarze Pumpe wird das Projektkonsortium bestehend aus dem Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe, ENERTRAG und Energiequelle in mehreren Phasen ein Speicherkraftwerk auf Wasserstoff-Basis realisieren. Dabei sollen erneuerbare Energien zur Erzeugung von grünem Wasserstoff eingesetzt sowie praktische Prozesse zur Rückverstromung entwickelt werden. Forschungsseitig wird das Projekt von einem Verbund unter Leitung des Fraunhofer IEG, der BTU Cottbus-Senftenberg und der TU Dresden unterstützt.

HyCAVmobil: EWE AG und das DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme testen in Rüdersdorf bei Berlin die Speicherung von 100 % Wasserstoff in einer 1.000 Meter tiefen Salzkaverne. Mit 500 m³ Volumen und einer Investition von 10 Mio. € ist es ein wegweisendes europäisches Projekt zur großskaligen Wasserstoffspeicherung und Dekarbonisierung der Mobilität.

Concrete Chemicals: ein wegweisendes CCU-Projekt, das CO₂-Emissionen aus der Zementproduktion in nachhaltige Kraftstoffe umwandelt. Durch die Integration von Kohlenstoffabscheidung mit grünem Wasserstoff werden synthetische Kohlenwasserstoffe und Methanol produziert, wodurch CO₂-Emissionen reduziert werden. Mithilfe innovativer Fischer-Tropsch-Technologie ermöglicht das Projekt die Herstellung von eFuels, einschließlich zertifiziertem E-Kerosin für die Luftfahrt, das den EU-RED II-Kriterien entspricht. Der Pilotstandort in Rüdersdorf dient als Modell für eine CO₂-neutrale Zementproduktion, unterstützt die EU-Klimaziele und treibt die industrielle Nachhaltigkeit voran.

- ENERTRAG - Elektrolysekorridor Ost: Produktion, Speicherung und Vertrieb von grünem Wasserstoff in großem Maßstab: Das Projekt von ENERTAG zielt auf den Bau und Betrieb von 185 MW Elektrolysekapazität in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Durch die Nutzung erneuerbarer Energien sollen jährlich 17.000 Tonnen grüner Wasserstoff produziert und in die „doing hydrogen“-Pipeline für industrielle Anwendungen eingespeist werden. Mit einer Investition von 94 Millionen Euro und einer erwarteten CO₂-Einsparung von 135.000 Tonnen pro Jahr unterstützt das Projekt die Ziele des EU Green Deal und REPowerEU und treibt den Ausbau einer nachhaltigen Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland voran.

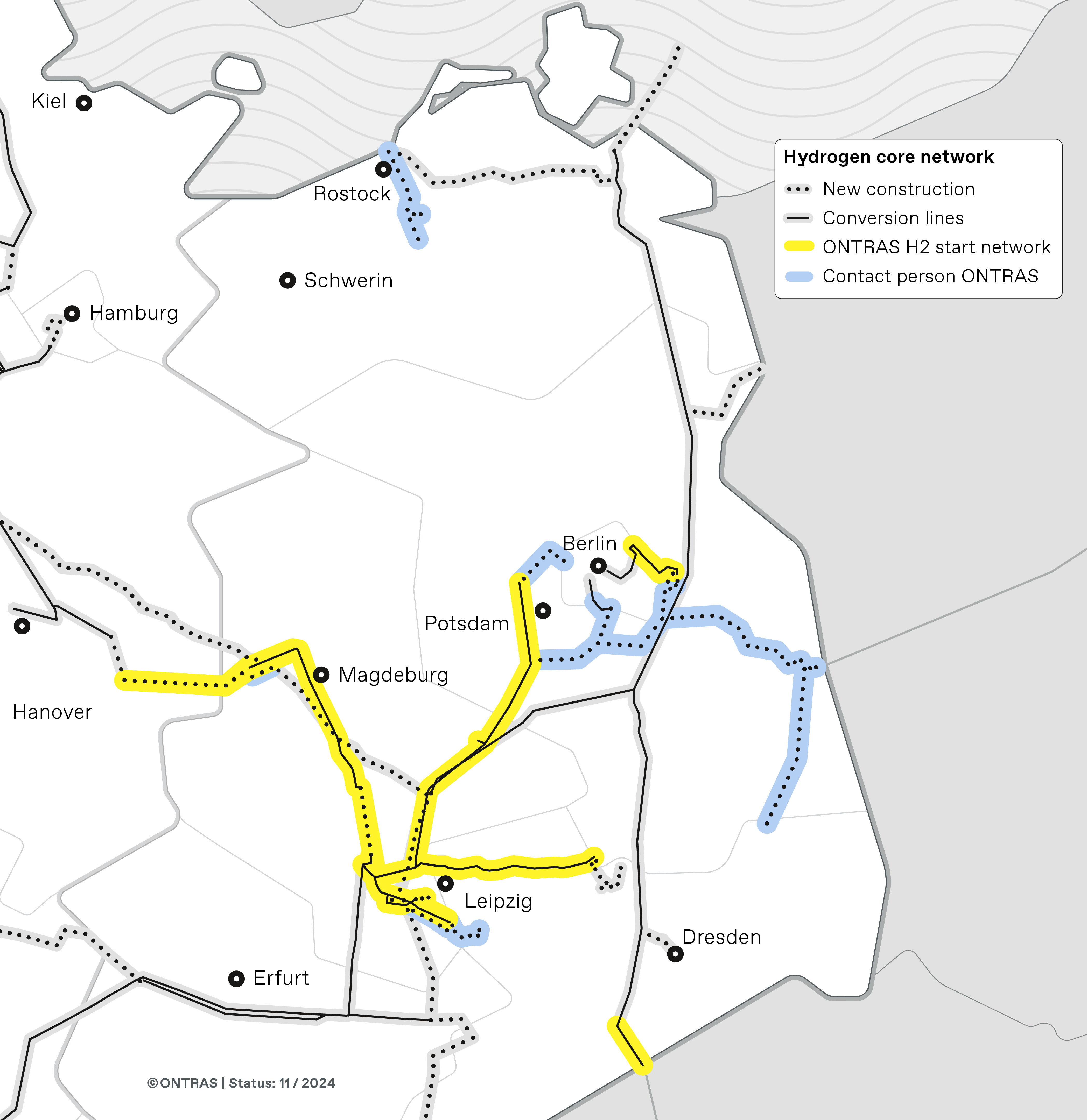

- doing hydrogen – Wasserstoff-Transportsystem: Die ONTRAS Gastransport GmbH plant den Bau eines 618 km langen Wasserstoffleitungsnetzes in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Es umfasst 442 km neue Leitungen und 176 km umgewidmete Gasleitungen für den Transport von 100 % Wasserstoff. Das Projekt wird Erzeuger, Verbraucher und Speicher miteinander verbinden und so die deutsche Wasserstoffinfrastruktur stärken. Der Baubeginn ist für 2025 und die Inbetriebnahme für 2027-2028 geplant, um die Wasserstoffwirtschaft und die Dekarbonisierungsziele der EU zu unterstützen.

Wasserstoffprojekte in der Mobilität

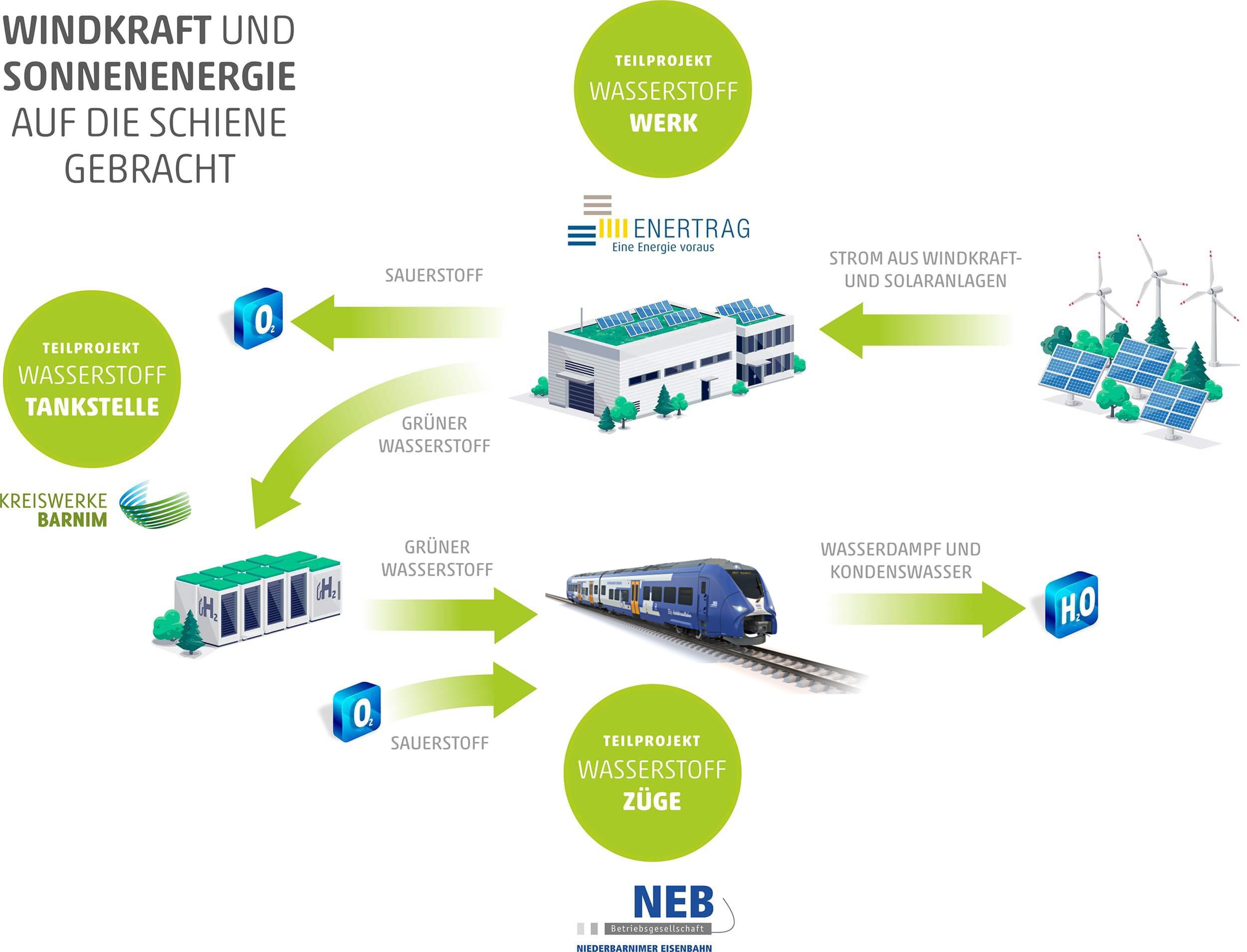

Wasserstoffschiene Heidekrautbahn: Mit regional erzeugtem, grünem Wasserstoff aus erneuerbarer Wind- und Sonnenenergie soll zukünftig die Heidekrautbahn (RB27) betrieben werden – so die Vision eines wegweisenden Pilotprojekts für emissionsfreien Schienenverkehr. Das Verbundprojekt wird von ENERTRAG SE (H2-Produktion), Kreiswerke Barnim GmbH (KWB, Projektkoordination) und der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB, Zugbetrieb) durchgeführt. Eine wissenschaftliche Begleitung erfolgt von der BTU Cottbus-Senftenberg und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).

Center for Hybrid Electric Systems Cottbus (chesco): Das Zentrum zur Erforschung hybrid-elektrischer und elektrischer Systeme für den Mobilitätssektor forscht an alternativen Antrieben für eine branchenübergreifende Anwendung. Derzeit liegt der Schwerpunkt im Bereich der Luftfahrt, zukünftig wird das Zentrum die Anwendungsfelder auf die Bereiche Automobil, Bahn und Schifffahrt erweitern.

ELEKTRA: Auch im Schiffsverkehr wird die Verwendung von Wasserstoff erprobt. Im Projekt ELEKTRA der BEHALA und TU Berlin wurde ein emissionsfreies von einer Brennstoffzelle angetriebenes Boot entwickelt, das in der Region Berlin-Brandenburg und zwischen Berlin und Hamburg ausgetestet wird.

Was gibt es schon?

Auch wenn das Thema Wasserstoff erst seit kurzem wieder große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, gibt es Akteure in der Hauptstadtregion, die schon seit längerer Zeit grünen Wasserstoff erzeugen und nutzen.

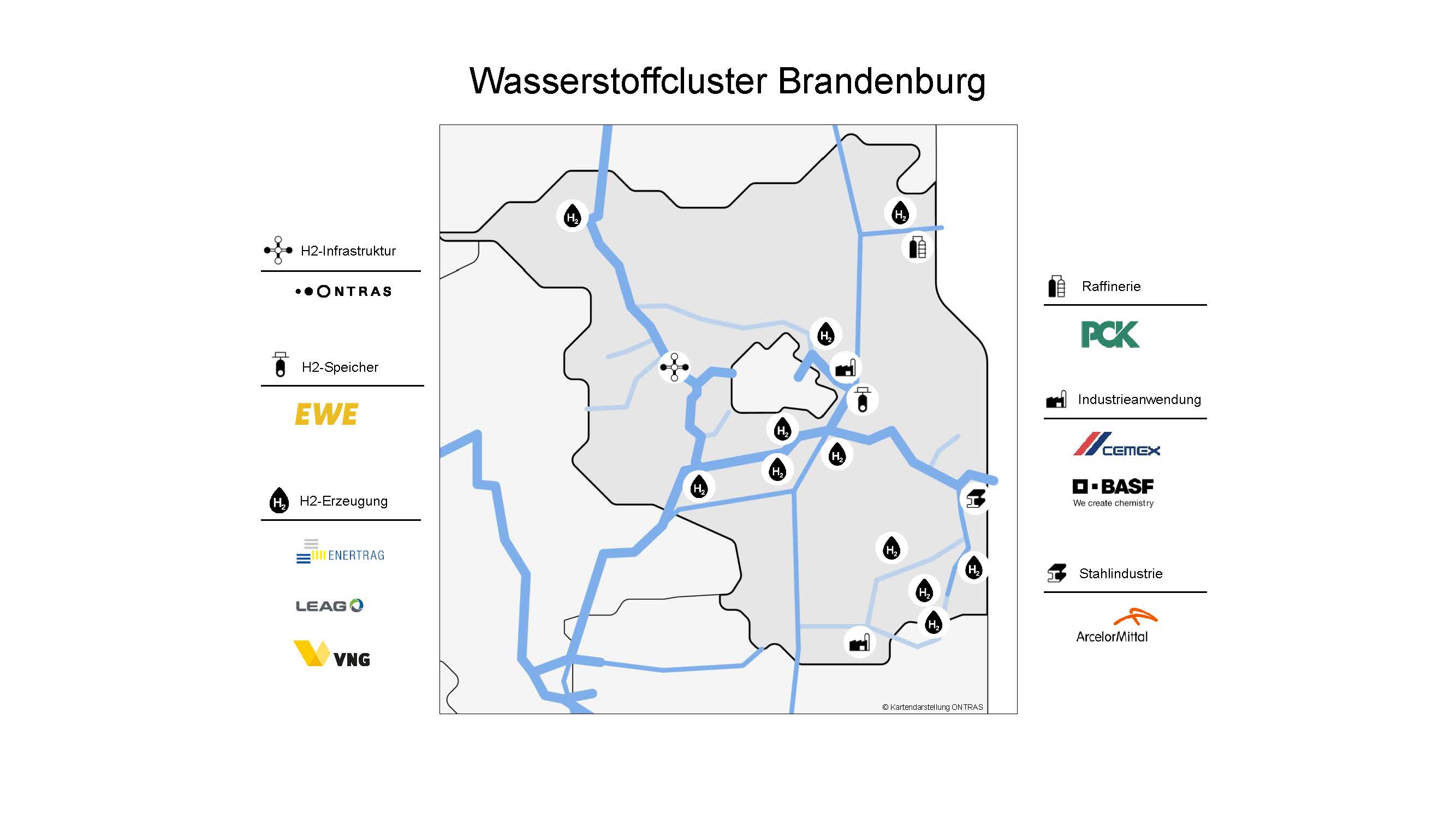

Wasserstoffcluster Brandenburg: Im Fokus des Wasserstoffclusters Brandenburg steht die zukunftsgerechte Dekarbonisierung der energieintensiven Industrie im Land Brandenburg. Die Arbeitsgruppe hatte seinen Startpunkt im Dezember 2020 und wir derzeit von folgenden Unternehmen vorangetrieben: ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH, Ardagh Glass GmbH, BASF Schwarzheide GmbH, CEMEX Zement GmbH, ENERTRAG SE, EWE GASSPEICHER GmbH, Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG), LEIPA Georg Leinfelder GmbH, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH, ONTRAS Gastransport GmbH, PCK Raffinerie GmbH, RIVA Stahl GmbH und VNG. Koordiniert wird das Wasserstoffcluster Brandenburg vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg (MWAE) und der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB).

Hybridkraftwerk Prenzlau: Die ENERTRAG AG hat zusammen mit Partnern bereits vor mehreren Jahren ein Hybridkraftwerk in Prenzlau errichtet, das durch Elektrolyse aus überschüssigem Windstrom grünen Wasserstoff erzeugt. Zwei angrenzende Blockheizkraftwerke können mit einem Gemisch aus Wasserstoff und Biogas betrieben werden.

Wasserstoff-Forschungszentrum der BTU Cottbus-Senftenberg: Wie kann die Herstellung von Wasserstoff effizienter und flexibler gestaltet werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Wasserstoff-Forschungszentrum. Dabei helfen die Forscher nicht nur, die energietechnischen Herausforderungen der Zukunft zu meistern: Sie bringen ihre Expertise auch in viele regionale Wasserstoffprojekte ein.

Kompetenzzentrum H2Safety@BAM für Wasserstoff (BAM): Die BAM hat ihre Expertise auf dem Gebiet der Wasserstofftechnologien zu einem Kompetenzzentrum H2Safety@BAM gebündelt, in dem rund 150 Expert*innen aktiv sind. Mit der aktuellen Wasserstoff-Strategie der BAM werden wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Markthochlauf gelingt und die technische Sicherheit und Überwachung der Infrastrukturen und Anlagen gewährleistet ist – von der Erzeugung, über den Transport bis zur Speicherung und Bereitstellung von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft.

Ansprechpartner in der Hauptstadtregion

Für weitere Informationen haben wir Ihnen eine Übersicht über Ansprechpartner in der Hauptstadtregion und darüber hinaus zusammengestellt.

Förderung und Finanzierung

In zunehmender Frequenz werden durch die EU, den Bund oder die Länder Förderprogramme und -wettbewerbe initiiert, die Investitionen in die Wasserstofftechnologie erleichtern und anschieben sollen. Aktuelle Ausschreibungen finden Sie immer unter News auf der Clusterhomepage und unter FoerderNews-BB. Langfristige Programme und generelle Tipps finden Sie auf der Unterseite Förderung & Finanzierung.

Weitere spezielle Förderangebote im Bereich Wasserstoff finden Sie auf den folgenden Websites: